Im Wesentlichen gibt es zwei Arten von Anhänger, die Normal-Anhänger mit Drehschemel-Lenkung als 2 oder 3-Achs-Ausführung und die Zentralachsanhänger 1, 2 oder 3-achsig. Bei Kombinationen Traktor mit einem Anhänger kommt meist der Starrdeichselanhänger1 zum Einsatz, da man höhere Gewichte fahren kann und am Traktor zugleich mehr Traktion durch die Stützlast hat.

Wenn die Kombination aus zwei Anhängern besteht, ist der zweite meistens ein Drehschemelanhänger, da viele Anhängekupplungen hinten an Anhängefahrzeugen keine Stützlast erlauben. Sofern der Hersteller dies freigibt, ist eine Stützlast vom zweiten auf den ersten Anhänger erlaubt. Weiter unterscheiden wir zwischen Strassen- und Feld-/Waldtransport. Die markantesten Unterschiede zwischen den verschiedenen Anwendungszwecken sind die folgenden vier Punkte:

1.1 Die Bereifung

– Für den Strassentransport kommt eher ein auf Ringzügigkeit ausgelegter Reifen zum Einsatz. Je grösser der Durchmesser und schmaler die Lauffläche, desto weniger Rollwiderstand.

– Für den Feld-/Waldtransport kommt eher eine auf Bodenschonung ausgelegte Bereifung zum Einsatz. Je grösser der Durchmesser und breiter die Lauffläche, desto grösser die Aufstandsfläche. Durch heute übliche Flotation-Reifen wird durch tiefen Luftdruck und dadurch gezielter Reifeneindrückung die Aufstandsfläche zusätzlich vergrössert, was den Einsatz von niedrigeren Reifendurchmessern attraktiver macht.

1.1 Der Fahrzeugaufbau

– Für den Strassentransport kommen hier meist Anhänger mit grosser Ladekapazität zum Zug, da davon auszugehen ist, dass möglichst viel Ware pro Transport über grössere Distanzen transportiert werden muss. Faktor Kosten, Wirtschaftlichkeit.

– Für den Feld-/Waldtransport kommen eher Fahrzeuge zum Einsatz mit tiefem Schwerpunkt wegen der Standsicherheit und mit möglichst grossem Ladevolumen, da auch hier die Wirtschaftlichkeit ebenfalls ein grosses Thema ist. Hier gilt es den besten Kompromiss zwischen Bodenschonung und Ladevolumen zu finden.

1.2 Die Zulassung

– Die Zulassung wird je nach Verwendungszweck erteilt und mit den Nummernschildern in mehrere Kategorien unterteilt. Für uns wichtig sind folgende drei Kategorien:

Grün = Landwirtschaftliche Fahrzeuge unter Einhaltung der gesetzlichen Abmessungen und Gewichte.

Braun = Ausnahmefahrzeuge, bei denen eine oder mehrere Abmessungen oder Gewichte überschritten werden. Braune Kontrollschilder werden für landwirtschaftlich und gewerblich immatrikulierte Fahrzeuge verwendet.

Weiss = Gewerbliche Fahrzeuge unter Einhaltung der gesetzlichen Abmessungen und Gewichte.

– Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit denen Arbeiten für Dritte (nicht landwirtschaftlich) erledigt werden (z.B. Baumaschinentransporte), müssen gewerblich eingelöst werden. Hier gelten grundsätzlich dieselben Vorschriften wie bei den LKW (Abmessungen, Gewichte, Markierungen, etc.)

1.3 Das Einsatzgebiet

Hier unterscheiden wir den saisonalen und den Jahreseinsatz.

– Saisonale Einsätze:

Gülle ausbringen

Mist ausbringen

Ernte einfahren

u. v. m.

1 Neuer Begriff: Starrdeichselanhänger. (Art. 20, Abs. 3c bis VTS) Diese können, im Vergleich zu Zentralachsanhängern, mehr als 10 % bzw. mehr als 1 t Stützlast aufweisen. Die Stützlast von Starrdeichselanhängern mit Zugkugelkupplung darf max. 4 t, mit anderen Zugvorrichtungen 3 t betragen (Art. 184 Abs. 1 VTS).

– Jahreseinsätze:

Hackschnitzeltransport

Baumaschinentransport

Baustelleneinsatz

Forstarbeiten

u. v. m.

Die genauen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften finden Sie unter www.admin.ch

– Strassenverkehrsgesetz (SVG)

– Verordnung über die Strassenverkehrsregeln (VRV)

– Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)

– Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV)

– Verkehrsversicherungsverordnung (VVV)

– Signalisationsverordnung (SSV)

– Chauffeurzulassungsverordnung (CZV)

– Bundesamt für Strassen ASTRA www.astra.admin.ch

In der modernen Landwirtschaft gibt es neben dem Traktor, der bis 30 km/h läuft, auch Traktoren die Geschwindigkeiten von 40, 60 und 80 km/h erreichen. Schon seit längerer Zeit kommen auch vermehrt LKW zum Einsatz, auch in den Bereichen 40, 60 und 80 km/h, ob als Sattelschlepper oder als Trägerfahrzeug mit Landwirtschaftsaufbauten.

Heute werden verschiedene Kombinationen gefahren, wobei die weniger bekannten, die Kombinationen mit einem LKW sind. Hier sind 2- und 3-Achs Fahrzeuge mit Anhänger sowie 4- und 5-Achser mit Agraraufbauten im Einsatz. Ebenfalls sind Sattelschlepper mit diversen Aufliegern im Einsatz, wie Kipper, Gülletank, Abschieber, Schubboden, Plateau u. v. m.

Was sich auch langsam im Markt etabliert sind 2-Achs Sattelschlepper, die als Traktor fungieren mit allen möglichen hydraulischen und pneumatischen Anschlüssen und mit diversen Anhängevorrichtungen. Auch Heck- und Frontkraftheber (3-Punkt-Hydraulik) sowie Zapfwellenantriebe sind teilweise erhältlich.

Zurück zu den Gewichtsklassen bei den Anhängern. Hier unterscheiden wir zwischen gelenkten Anhängern (Drehschemelanhänger) und Starrdeichselanhänger.

2.1 Drehschemelanhänger

– Mit 2 Achsen Gesamtgewicht max. 18 t.

– Mit 3 Achsen Gesamtgewicht max. 24 t.

– Mit mehr als 3 Achsen Gesamtgewicht max. 32 t.

Bei Normalanhängern wird keine Stützlast dazu gerechnet.

2.2 Starrdeichselanhänger

– Einachser Achslast 10 t Gesamtgewicht max. 13 t

– Zweiachser (Tandem)

Achsabstand bis 1.00 m Achslast 11 t Gesamtgewicht max. 14 t

Achsabstand 1.00 – 1.29 m Achslast 16 t Gesamtgewicht max. 19 t

Achsabstand 1.30 – 1.80 m Achslast 18 t Gesamtgewicht max. 21 t

Achsabstand über 1.80 m Achslast 20 t Gesamtgewicht max. 23 t

– Dreiachser (Tridem)

Achsabstand bis 1.30 m Achslast 21 t Gesamtgewicht max. 24 t

Achsabstand 1.30 – 1.40 m Achslast 24 t Gesamtgewicht max. 27 t

Achsabstand über 1.40 m Achslast 27 t Gesamtgewicht max. 30 t

Die angegebenen Stützlasten sind 3 t wie gesetzlich vorgeschrieben. Beim Einsatz einer Zugkugelkupplung K80 kann diese erhöht werden auf max. 4 t. Jedes Produkt hat eine Herstellerplakette, wo die nötigen Informationen erwähnt sind. Grundsätzlich gilt aber, dass die schwächste Stelle als Mass gilt, solange die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Praxisbeispiel:

Bei unseren Berechnungen haben wir einen Traktor mit ca. 150 PS, Leergewicht 7’000 kg und eine Länge von 4.50 m genommen:

Traktor mit 3-Achs Ballenwagen (ca. 10 m Plattform):

Länge ca. 16.50 m Gesamtgewicht 31 t Nutzlast ca. 19 t

Traktor mit Tandem- und 2-Achsanhänger (ca. 2 x 5 m Plattform):

Länge ca. 18.00 m Gesamtgewicht 40 t Nutzlast ca. 25 t

Traktor mit 3-Achs Starrdeichselanhänger (ca. 10 m Plattform):

Länge ca. 16.50 m Gesamtgewicht 37 t Nutzlast ca. 23 t

Traktor mit 1-Achs-Dolly und 2-Achs-Auflieger (ca. 12.5 m Plattform):

Länge ca. 18.75 m Gesamtgewicht 40 t Nutzlast ca. 24 t

Traktor mit 2 x Tandem kurz (mit 2 x 6 m Plattform):

Länge ca. 18.75 m Gesamtgewicht 40 t Nutzlast ca. 23 t

Traktor mit Tridem (mit 10 m Plattform):

Länge ca. 16.50 m Gesamtgewicht 37 t Nutzlast ca. 24 t

22 % Adhäsionsgewicht für Fahrzeugkombinationen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 25 km/h bis 40 km/h. (Art. 67 Abs. 4 Bst. a VRV) = Mindestens 22 % des aktuellen Betriebsgewichtes des Zuges auf dem Traktor.

Wenn man nicht sicher ist, für wieviel Gewicht das Fahrzeug ausgelegt ist, dann kann die Herstellerschilde am Fahrzeugrahmen kontrolliert werden; an der Zugdeichsel, an der Zugöse und an den Achsen. Danach kann der tiefere Wert von der Zugöse oder des Zugdeichsels mit den zusammengezählten Achsgewichten addiert werden; dies ergibt das Gesamtgewicht des Fahrzeuges, sofern der Gesetzgeber und/oder der Hersteller nichts Anderes vorschreiben.

3.2 Hier unterscheiden wir, wo das Fahrzeug meistens zum Einsatz kommt: Strasse, Feld oder Wald.

3.3 Im Strassentransport kommen meist Radialreifen mit schmaleren Laufflächen und etwas grösserem Durchmesser zum Einsatz. Diese haben meist eine bessere Strassenlage als ein Diagonalreifen, das liegt im Aufbau des Reifens. Sind die Transportgüter besonders sperrig oder wenn das Volumen oder die Ladehöhe wichtig ist, wird auch vermehrt auf niedrigere Reifen gesetzt. Aufgrund der Tragfähigkeit muss eine Zwillingsbereifung eingesetzt werden.

3.4 Beim Transport im Feld und Wald kommen eher Flotation oder AS Bereifungen zum Einsatz. Das können Radial- oder Diagonalreifen sein. Hier gibt es die verschiedensten Dimensionen und Ausführungen, aber generell sind die Reifen eher breit in der Ausführung. Die Breite hat direkten Einfluss auf die Bodenbelastung (Bodendruck). Im Feld und auf den Feld- und Waldwegen sind so Verdichtungen und die daraus folgenden Schäden erheblich kleiner.

3.5 Bei den Reifen ist wichtig, dass die Reifentragkraft mit der erforderlichen Achslast zusammenpasst. Die Reifentragkraft ist immer Geschwindigkeitsabhängig. So kann der gleiche Reifen über verschiedene Tragfähigkeitsindexe verfügen. Zum Beispiel:

150 A6 / 146 A8 150 A6 Tragfähigkeitsindex 150 = 3‘350 kg und Geschwindigkeitsindex A6 = 30 km/h 146 A8 Tragfähigkeitsindex 149 = 3‘000 kg und Geschwindigkeitsindex A8 = 40 km/h

Die nötigen Angaben sind im Internet oder beim Reifenhändler zu finden.

4.2 Die meist verwendete Felge in der Landwirtschaft ist eine Stahl-Scheiben-Felge. Sowohl Sprengring- als auch Trilex-Felgen sind mittlerweile recht selten. Es gibt viele unterschiedliche Lochkreise mit unterschiedlich vielen Radbolzenlöchern, je nach Achslast und Hersteller der Achsen.

4.3 Die häufigsten Felgendimensionen sind heute auch als Leichtmetallfelgen erhältlich. Damit kann das Materialgewicht der Felge bis zu 20 kg pro Rad gesenkt werden. Gegossene Aluminium-Felgen sind in der Regel anfällig auf Risse bei starken Schlägen und deshalb weniger geeignet für den rauen Einsatz. Geschmiedete Felgen sind da laut den Herstellern viel weniger heikel.

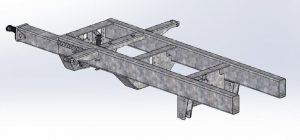

5.1 Das Fahrgestell, Chassis oder auch Fahrwerk genannt, ist ein zentraler Punkt der ganzen Konstruktion. Es ist das Bindeglied zwischen Traktor, Aufbau und Achsen. Bei vielen Anhängern wird mit dem Fahrgestell begonnen, da es sich an die Anforderungen des Aufbaus anpassen muss bzw. diese vorgibt. Je nach Anwendungszweck können Achsaggregate weiter vorne oder hinten sein, damit der Ladeschwerpunkt optimal ausgeglichen ist. Auch die verschiedenen Achsenaufnahmen Plattfedern, Luftfederung oder Boggie sind wichtiger Bestandteil der Fahrwerkskonstruktion, Diese variieren nicht nur bei den Aufnahmen der Achsen sondern auch in der Bereifung und der Funktion. Ähnlich gilt dies beim Deichsel durch verschiedene Anhängevorrichtungen und Deichsellasten. Es gibt zwei unterschiedliche Bauarten wie ein Fahrwerk aufgebaut werden kann. Das definiert sich über die Art der Längsträger welche die Bezeichnung geben.

5.2 Beim Rohrrahmen sind die Längsträger aus Vierkantrohr. Dies ist sicherlich die einfachste Art ein Chassis herzustellen. Durch die Rohre lassen sich Querträger, Ausleger oder Achsaggregate sehr einfach an die geraden Flächen schweissen. Durch die Rohrkonstruktion hat das Rohrrahmen-Chassis bereits gute Torsionssteifigkeit (gegen Verdrehung). Diese Fahrwerksmethode wird meist dann angewandt, wenn es einfache Konstruktionen sind und es wenig Komponenten gibt. Zwei sicherlich erwähnenswerte Nachteile sind die grösseren Gewichte und die weniger optimale Kräfteeinleitung in den Rahmen. Ein weiterer ist auch die Komplexität des Fahrwerks, welches früher oder später begrenzt ist. Zudem sollten Rohrrahmen immer verzinkt werden. Denn Korrosion beginnt im Rohrinneren, wo der Schutz schlecht ist und Schmutz sowie Feuchtigkeit liegen bleibt.

- Die grösseren Gewichte ergeben sich durch drei markante Faktoren.

- A) Die Träger gibt es nur bis Qualitäten von S 355. Werden höhere Festigkeiten benötigt, muss die Dicke oder die Bauhöhe vergrössert werden, was manchmal technisch nicht möglich ist oder auch keine grössen zu Verfügung stehen.

- B) die Kräfteeinleitung erfolgt meist nur über eine Seite des Rohres als über die Gurtbleche (oben und unten) oder die Stegbleche (LI und RE). Werden diese nicht sauber eingeleitet, entstehen sehr schnell Ermüdungsbrücken (Risse neben der Schweissnaht).

- C) Die Längsträger erfolgen jeweils von vorne nach hinten. Die Rohre haben eine durchgehend hohe Festigkeit (gleiche Dicke über die ganze Länge), diese ist aber nicht überall nötig. So hat es an diesen Stellen mehr Gewicht als nötig. Kurz um; Rohrrahmen sind einfach bei guter Steifigkeit, aber nicht geeignet für leitende und komplexe Fahrwerke.

5.3 Die I-Träger oder auch Doppel-T-Träger, Längsträger sind die zweite Bauform von Fahrwerken. Diese sind anders als die Rohr-Längsträger; leichter und komplexer, dafür haben sie nicht die gleichen Torsionseigenschaften. Die I-Träger-Rahmen werden meist aus Blechen hergestellt. Dabei werden oft Qualitäten von 700 MC verwendet. Das ist doppelt so zäh wie S 355 bei gleichem Gewicht. Durch die Längsträgerherstellung können auch unterschiedliche Dicken an unterschiedlichsten Orten verwendet werden, um das beste Leistungs-/Gewicht zu erhalten. Damit auch die Torsionssteifigkeit gewährleistet ist, lassen sich an den entsprechenden Stellen Rippen einschweissen, welche die Kräfte optimal in den Rahmen einleiten können. So wird nur dort Stabilität aufgebaut, wo sie gebraucht wird. I-Träger-Rahmen sind für komplexere oder auch gewichtsoptimierte Fahrwerke geeignet. Doch auch sie haben Nachteile. Die Herstellung ist deutlich komplexer und aufwändiger als bei den Rohrrahmen. Sie lassen sich aber in jegliche Form bringen.

5.3 Die I-Träger oder auch Doppel-T-Träger, Längsträger sind die zweite Bauform von Fahrwerken. Diese sind anders als die Rohr-Längsträger; leichter und komplexer, dafür haben sie nicht die gleichen Torsionseigenschaften. Die I-Träger-Rahmen werden meist aus Blechen hergestellt. Dabei werden oft Qualitäten von 700 MC verwendet. Das ist doppelt so zäh wie S 355 bei gleichem Gewicht. Durch die Längsträgerherstellung können auch unterschiedliche Dicken an unterschiedlichsten Orten verwendet werden, um das beste Leistungs-/Gewicht zu erhalten. Damit auch die Torsionssteifigkeit gewährleistet ist, lassen sich an den entsprechenden Stellen Rippen einschweissen, welche die Kräfte optimal in den Rahmen einleiten können. So wird nur dort Stabilität aufgebaut, wo sie gebraucht wird. I-Träger-Rahmen sind für komplexere oder auch gewichtsoptimierte Fahrwerke geeignet. Doch auch sie haben Nachteile. Die Herstellung ist deutlich komplexer und aufwändiger als bei den Rohrrahmen. Sie lassen sich aber in jegliche Form bringen.

Was der Unterschied ist von billigen Achsen für die Landwirtschaft und solchen von nominierte Achsherstellern wie Gigant und BPW und dessen Konfigurationen.

Bei den Achsen für die Landwirtschaft gibt es so einige am Markt. Das fängt an bei den BPW-Achsen über ADR-Achsen, FAD, SAF, Gigant, um nur Einige zu nennen.

Hier unterscheiden wir aber grundsätzlich zwischen Agrar- und LKW-Achsen. Obwohl die LKW-Achsen die bessere und sicherere Variante wären, aufgrund der Bremstrommeln, die grösser dimensioniert sind und der Scheibenbremse, die wählbar ist oder dem grösseren Achsquerschnitt, sieht man diese immer noch sehr selten in der Landwirtschaft. Die Achsen werden ausgelegt nach Einsatzzweck, Achslast und Bereifung. Hier gilt es auf namhafte Hersteller zurück zu greifen wie Gigant, BPW oder ADR. Dabei ist nicht nur Wartung/Unterhalt und Ersatzteilverfügbarkeit ein grosses Thema, sondern auch die Konfigurationsmöglichkeiten Starr, Lenk- oder Liftachse. Auch bei der Bereifung und Geschwindigkeit können diese in verschiedensten Varianten aufgebaut werden.

Bei den Aufhängungen gibt es im Agrarbereich die Ausführungen ungefedert, Blattfederung, hydraulische Federung und Luftfederung. Die immer noch am meisten verwendeten Achsen sind ungefedert. Dies ist aber für höhere Achslasten und Geschwindigkeiten über 25 km/h nicht zu empfehlen, da der Reifen die gesamte Federwirkung aufbringen muss und so überhitzen kann.

Blattfedern werden als veraltete Technologie verpönt, sind aber für den rauen Einsatz sehr gut geeignet, da sie nahezu verschleissfrei sind. Der Nachteil besteht darin, dass sie bei Leerfahrten eine extrem geringe Federwirkung haben und keine Niveauregelung realisiert werden kann.

Weniger verbreitet sind die hydraulischen Federsysteme; dies hat einen Zusammenhang mit dem hohen Gewicht der Federung und deren Fehleranfälligkeit. Das System ist grundsätzlich konzipiert für den harten Einsatz in der Landwirtschaft und auf Grossbaustellen und punktet vor allem mit der Eigenschaft, dass viele Funktionen einfach zu lösen sind. So sind zum Beispiel eine Liftachse oder ein Hangausgleich einfach über die Ansteuerung zu lösen. Bei einem Schadenfall haben wir aber das Problem, dass das austretende Hydrauliköl zu grossen Verschmutzungen der Umwelt führen kann.

Immer noch sehr wenig zu sehen ist die Luftfederung. Obwohl diese – was den Fahrkomfort und die Sicherheit anbelangt – der Blattfederung und der hydraulischen Federung überlegen ist. Schnellere Bodenanpassung und

somit ein besseres Absorbieren der Unebenheiten und der Schläge sorgt für mehr Fahrkomfort und durch den besseren Fahrbahnkontakt auch zu einem sichereren Fahrverhalten. Das Luftfedersystem ist verhältnismässig wartungsarm. Dabei ist auch ein Notbetrieb (Fahren ohne Luft) möglich.

Bei den Bremssystemen im Agrarbereich unterscheiden wir zwischen keine Betriebsbremse, Auflaufbremse, hydraulischer Einleiter-Bremse, hydraulischem Zweileiter-Bremssystem, pneumatischer Einleiter-Bremse und der pneumatischen Zweileiter-Bremsanlage als CH oder EU System. Weiter wird auch die Bremskraftverstellung unterschieden und zwar mit Handregler, mit ALB = Automatisch lastabhängiger Bremskraftregler und EBS = Elektronisches Bremssystem. Das EBS System gehört zu den sichersten überhaupt, ist aber im Agrarbereich noch sehr wenig verbreitet. Folgende Bremssysteme sind erlaubt (Stand 01.05.2019):

– ohne Betriebsbremse

Arbeitsanhänger bis 30 km/h mit einem Gesamtgewicht bis 3.5 t

Transportanhänger bis 30 km/h mit einem Gesamtgewicht bis 1.5 t

Anhänger über 30 km/h mit einem Gesamtgewicht bis 750 kg

– Auflaufbremse

Anhänger bis 40 km/h und einem max. Gesamtgewicht von 8 t

– Hydraulische Einleiter-Bremssysteme

Anhänger bis max. 40 km/h ohne Gewichtsbeschränkung mit 1. Inverkehrssetzung vor 01.02.2019

Für Fahrzeuge, die nach 01.02.2019 erstmals immatrikuliert werden, nicht mehr erlaubt!

– Pneumatische Einleiter-Bremssysteme

Anhänger bis 40 km/h und einem Gesamtgewicht bis 6.0 t mit 1. Inverkehrssetzung vor 01.02.2019

Für Fahrzeuge, die nach 01.02.2019 erstmals immatrikuliert werden, nicht mehr erlaubt!

– Hydraulische Zweileiter-Bremssysteme

Anhänger bis 40 km/h ohne Gewichtsbeschränkung

– Pneumatisches Zweileiter-Bremssystem (CH-Norm, Druckabfall)

Anhänger bis max. 40 km/h ohne Gewichtsbeschränkung mit 1. Inverkehrssetzung vor 01.02.2019

Für Fahrzeuge, die nach 01.02.2019 erstmals immatrikuliert werden, nicht mehr erlaubt!

– Pneumatisches Zweileiter-Bremssystem (EU-Norm)

Anhänger ohne Geschwindigkeits- oder Gewichtsbegrenzungen.

Wie werden die lastabhängigen Bremssysteme angesteuert und die Bremskraft bestimmt? Bis vor einigen Jahren kannte man in der Landwirtschaft vorwiegend die Handbremse bei den hölzernen Anhängern, die Auflaufbremse sowie die hydraulische Einleiter-Bremse bei den ersten normalen Dreiseitenkippern. Die Bremskraft beim hydraulischen System wurde meistens über einen Handregler, der die Ölmenge begrenzte – wie bei der Handbremse – ebenfalls nach Gefühl verstellt. Etwas später kamen dann die 5-stufigen Handregler, wo man die Möglichkeit hatte, den Regler auf Leer, ¼ Last, ½ Last, ¾ Last oder Volllast einzustellen, dies war meistens auch nicht so genau und kostete Bremsbeläge und Reifen. Es folgte der ALB = automatisch lastabhängiger Bremskraftregler der aber nur bei gefederten Achsen verbaut werden kann, da sich die Bremskraft über ein Gestänge mit dem Einfedern der Achsen während der Zuladung verstärkt. Wo dieses System trotz ungefederten Achsen auch verbaut wurde, ist beim Güllefass über die manuelle Füllstandsanzeige. Die Anhänger ohne Federung bremsen weiterhin wie gehabt oder haben immer Volllast.

Heute haben wir die Möglichkeit, das System EBS = Elektronisches Bremssystem zu verbauen, was uns doch einige Möglichkeiten offen lässt. Das EBS wird über die zentrale Recheneinheit, genannt Modulator (WABCO), gesteuert. Grob erklärt; über den Druck im Luftfederbalg oder die Einfederung der Blattfeder, dem eingesteuerten Modulierdruck (gelber Kupplungskopf) und den Radumdrehungen, gemessen über die ABS Sensoren, berechnet der Modulator die Bremskraft, die das EBS einstellen muss, damit wir eine optimale Bremsleistung haben und steuert dementsprechend den Bremsdruck in die Bremszylinder. Im EBS ist immer auch ein Antiblockiersystem (ABS) integriert.

Über das EBS können zusätzlich zur Bremse einige andere Funktionen gesteuert werden, wie das Ansteuern von Liftachsen, die Anfahrhilfe bei Zentralachsanhänger, die elektronische Niveauregelung der Luftfederung und das Sperren der Nachlauflenkachse (abhängig vom Hersteller). Ab Baujahr 2008 ist in den meisten EBS-Systemen sogar eine Kippstabilitätsregelung (vergleichbar mit dem ESP in Autos) integriert. Mit der Erweiterung SmartBoard können die zusätzlichen Funktionen zum Teil elektronisch bedient werden und wir können das Gewicht der Achsen einfach auslesen (Übergewicht). Es gibt verschiedene Hersteller von EBS-Systemen, die bekanntesten sind sicherlich WABCO und Knorr.

Mit den Neuerungen, die ab 01.02.2019 gelten, übernehmen wir die EU-Richtlinien vollumfänglich. Was heisst das für uns? Zum einen kommt somit das pneumatische Zweileiter-Bremssystem nach CH-Norm endgültig vom Markt aber zum anderen machen wir in einigen Bereichen wieder einen Rückschritt bei den Anhängern ohne Betriebsbremse oder den Anhängern mit Auflaufbremsen. Auch die hydraulischen Systeme werden weiter am Leben erhalten.

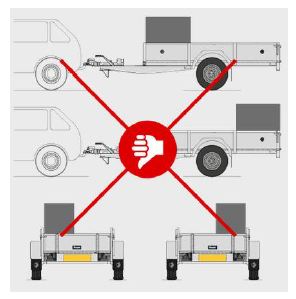

Eine gute Gewichtverteilung bedeutet, dass die zu transportierende Last so verteilt ist, das einzelne Achslasten und Stützlasten (Deichsel) nicht überschritten werden, und ein gutes Fahrverhalten erreicht wird.

Für die richtige Last auf dem Deichsel sorgen

Um eine gute Bremswirkung und Strassenlage zu erreichen, muss der Schwerpunkt der Ladung in möglichst geringem Abstand über der Achse liegen. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie die Ladung am Besten auf dem Anhänger positioniert wird, um auf diese Weise eine zu niedrige oder hohe Stützlast zu vermeiden. Unten haben wir die Ursachen, Folgen und Lösungen aufgelistet.

Die Stützlast ist zu niedrig

Die Ladung liegt zu weit hinten

Die Gesamtkombination ist weniger stabil

Der Anhänger kann schnell ins Schlingern geraten

Die Lösung: Die Ladung von hinten nach vorne bewegen.

Die Stützlast ist zu hoch

Die Ladung befindet sich zu weit vorne

Federung des Zugfahrzeuges und Deichsel sind überlastet

Die Anhängerkupplung ist überlastet

Vorderachse des Zugfahrzeuges verliert an Bodenhaftung (Lenkung wird schwammig).

Die Lösung: Die Ladung näher an der Anhängerachse positionieren; insbesondere die Ladung, die vorne liegt.

Zusätzliche Tipps für eine optimale Strassenlage

Unten folgen noch eine Reihe von Tipps, die dabei helfen, die richtige Stützlast zu erreichen:

Schwere Gegenstände möglichst über der Achse des Anhängerwagens anordnen

Leichtere Gegenstände gleichmässig über der Ladefläche verteilen

Linke und rechte Hälfte des Anhängers mit einem gleich- mässigen Gewicht beladen

Punktbelastungen vermeiden

Ladung gut sichern

Gültige Vorschriften für das entsprechende Land aneignen

Anhänger immer an das Zugfahrzeug koppeln, bevor mit dem Laden oder Löschen begonnen wird

9.1 Deichsel

Bei den Deichseln gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier kennen wir bei den Drehschemelanhängern die V-Deichsel und die Y-Deichsel, wobei die Y-Deichsel meist noch manuell ausziehbar ist. Bei der Y-Deichsel gibt es zum Ausziehen auch verschiedene Systeme, die pneumatisch verriegeln.

Bei den Zentralachsanhängern kennen wir hauptsächlich die zentrale Deichsel aus einem Vierkant- oder Rechteckrohr. Hier haben wir die Möglichkeit, die Deichsel zu teleskopieren und/oder mit einer Deichselfederung zu versehen. Auch sogenannte Knickdeichsel für seitlichen Spurversatz des Anhängers oder hydraulisch höhenverstellbare Deichsel sind so möglich.

Als dritte Möglichkeit gibt es noch den Sattelauflieger der in Kombination mit einem Dolly, der auch am Traktor genutzt werden kann. Man muss hier beachten, dass die Kombination als solches nur mit landwirtschaftlichen Anhängern gefahren werden kann, da die Kombination als 2 Anhänger gilt.

9.2 Zugöse

Im LKW-Bereich haben sich bei uns im Wesentlichen 3 Zugösen durchgesetzt. Dies sind die genormten Zugösen nach DIN 74054 umgangssprachlich 40er-EG-Zugöse, nach DIN 74053 50er-EG-Zugöse oder die CH-Zugöse. Alle diese Zugösen aus dem LKW-Bereich haben den Nachteil, dass sie nur für 1 t Stützlast zugelassen sind und somit in der Landwirtschaft nur für leichte Starrdeichselanhänger oder Drehschemelanhänger eingesetzt werden können.

In der Landwirtschaft kennen wir zudem die Zugöse nach DIN 11026, genannt 40er-DIN-Zugöse für Drehschemelanhänger und für Zentralachsanhänger mit einer max. Stützlast von 3 t. Vielfach sind aber die Anhängekupplungen für die Höhenverstellschienen nur auf 2t zugelassen. Dazu kommt, dass die Fahrstabilität mit hohen Stützlasten, die über dem Mittelpunkt der Hinterachse oder sogar über dem Schwerpunkt des Traktors angreifen, extrem verschlechtert wird und es so zu gefährlichen, nicht selten zu tödlichen, Fahrsituationen kommen kann.

Sämtliche Sachverständige sowie auch die meisten Traktorhersteller empfehlen bei Stützlasten über 2 t auf sogenannte Untenanhängung zu setzen. Hier haben sich in unseren Breitengraden zwei Kupplungsnormen durchgesetzt; die Piton-Fix und die Kugelkopfkupplung (K80). Warum haben wir zwei Systeme und welches ist besser? Die Variante Piton-Fix starr oder drehbar finden wir vorwiegend in Ländern wie Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, wogegen die Variante K80 eher in Deutschland, Österreich und Holland zu finden ist. Dieses Bild zeichnet sich auch in der Schweiz ab, die Piton-Fix Kupplung ist in der Westschweiz, im Tessin und in westlichen Teilen vom Mittelland häufig zu sehen und die K80 Kupplung eher in Richtung Ostschweiz. Welches System ist besser?

Bei der Piton-Fix Variante haben wir immer ein wenig Spiel zwischen der Ring-Innenseite und dem Zapfen. So entstehen Schläge, die in das Zugfahrzeug eingeleitet werden. Die seitlichen Verwindungen sind nur mit der drehbaren Variante gut gelöst wobei aber ein Fahren über eine Erderhöhung (Erhöhungen quer zur Fahrtrichtung) mit Vorsicht zu bewältigen ist, da wir fast kein Spiel haben. Auch bei Zwangslenksystemen am Anhänger haben wir aufgrund des Spiels im Ring der Öse Ungenauigkeiten. Das System Piton-Fix ist auf maximal 3 t Stützlast zugelassen.

Die Variante K80 ist nahezu spielfrei zwischen Kugelkopf und Pfanne und wir können Neigungsübergänge seitwärts wie nach vorne und nach hinten fahren da wir rundum genügend Winkelfreiheit haben. Bei Lenksystemen entstehen durch die Kugelkupplung K80 kombiniert mit K50-Kugeln für die Lenkwinkelabnahme keine Ungenauigkeiten, die auf die Anhängekupplung zurückzuführen sind. Das K80 Kupplungssystem ist das Einzige, das in der Schweiz für Stützlasten bis maximal 4 t zugelassen ist. Was aber bei beiden Systemen wichtig ist: Es gilt immer die tiefste Stützlast aller Hersteller-Plaketten.

Fazit: Wir empfehlen das System K80. Es erhält die höchsten Stützlasten und ist praktisch spielfrei, was den Fahrkomfort, die Fahrsicherheit und die Langlebigkeit erheblich verbessert.

In der Landwirtschaft werden oft verschiedene Medien gebraucht. Dabei handelt es sich um Öl, Luft und Strom und natürlich mechanisch über die Zapfwelle.

10.1 Elektrische Komponenten sind die Beleuchtung. Bei neu hergestellten Anhängern sollte darauf geachtet werden, dass diese mit einem 13-Pol-Stecker ausgerüstet sind. Das heisst, hier sind bereits Funktionen wie Rückfahrlampen Zusatzscheinwerfer etc. vorhanden. Diese sind vielleicht noch nicht angeschlossen oder vorhanden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diese einfach zu nutzen. Auch wenn am Traktor noch keine 13-Pol-Dose verfügbar ist, kann diese leicht über einen Übergangsstecker genutzt werden. Längerfristig ist dies sicherlich der einfachste und beste Weg.

Über die 13-Pol-Dosen können auch einfache Stromversorgungen vorgenommen werden. Sind diese nicht ausreichend, empfiehlt es sich auch hier einen Leistungsstecker zu nehmen. In der Vergangenheit hat sich der Nato Stecker bewährt.

Über die 13-Pol-Dosen können auch einfache Stromversorgungen vorgenommen werden. Sind diese nicht ausreichend, empfiehlt es sich auch hier einen Leistungsstecker zu nehmen. In der Vergangenheit hat sich der Nato Stecker bewährt.

Die Stromversorgung des elektronischen Bremssystems (Wabco, Knorr, Haldex) sind alle über den ABS-Stecker gewährleistet. Der Stecker ähnelt dem des LKW ABS-Stecker. Beim 12V werden nur 5 Pin’s genutzt, beim 24V für den LKW werden alle 7 Pin’s genutzt. Zudem hat der Stecker unterschiedliche Kerbungen, so dass diese nicht untereinander vertauscht werden können.

Die Stromversorgung des elektronischen Bremssystems (Wabco, Knorr, Haldex) sind alle über den ABS-Stecker gewährleistet. Der Stecker ähnelt dem des LKW ABS-Stecker. Beim 12V werden nur 5 Pin’s genutzt, beim 24V für den LKW werden alle 7 Pin’s genutzt. Zudem hat der Stecker unterschiedliche Kerbungen, so dass diese nicht untereinander vertauscht werden können.

10.2 Für das Bremssystem bzw. dem Luftanschluss gibt es zwei unterschiedlichen Kupplungen. Einzelkupplungsköpfe oder Duomatic Anschluss. Wobei hier die Duomatic klar zu bevorzugen ist. Diese ist einfacher, dichtet besser und lässt sich auch bei kaltem Wetter leicht anschliessen. Die leicht höheren Investitionskosten machen dies jederzeit wett.

Um das Fahrwerk vom Aufbau her zu trennen, gibt es unterschiedliche Arten. Hier sollte jedoch auf einen Standard gesetzt werden. Herstellerspezifische Lösungen können meist nicht auf andere Produkte adaptiert werden, da Patente vorhanden sind oder kostenintensive Bauteile verwendet werden müssen. So sollte auf ein gängiges und einfaches System zurückgegriffen werden.

Hier bietet sich das BDF System an. Die 4 Containerverriegelungen werden durch den sogenannten Drehzapfen im Aufbau eingehängt und über die Spannmutter festgezogen. Der Aufbau ist somit fixiert und gesichert. Die Containeraufnahmen sollten in der genormten BDF-Norm angeordnet sein.

Wechselsystem am Anhänger

Auch bei der Elektrik gibt es sehr starke Unterschiede. Für die Verdrahtung der Lichtanlage werden zwei Systeme angewandt. Eines sind Bausätze, welche über Stecker verbunden werden und Leuchten einfach auf das bestehende Kabel gepresst werden (meist der Marke Aspöck). Das zweite ist eine sogenannte Vollverdrahtung. Jeder Verbraucher wird mit einem Kabel einzeln in eine Verteilerdose gezogen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sind Ergänzungen zu machen, kann ein weiteres Kabel in die Dose gezogen werden und via Steckplatz mit der richtigen Funktion verbunden werden. Die Fehlersuche ist auch viel leichter und sollte

einmal eine Funktion aussteigen, so sind die anderen immer noch in Takt. Bei den Bausätzen haben wir durch die im Nachhinein aufgepressten Stecker jeweils Korrosionsschäden. Nach 2 bis 3 Jahren ist hier ein Fehler vorprogrammiert. Leider ist natürlich die volle Verdrahtung etwas aufwändiger bei der Installation. Auf Dauer jedoch zu empfehlen und unterhaltsfreundlicher. Dies kann bei 12V oder auch 24V eingesetzt werden.

Zusätzlichen Erweiterungen sind fast keine Grenzen gesetzt. Dies kann von Reifenregeldruckanlagen über Antriebswellen bis hin zu Chassis-Anbauten alles beinhalten. Hier gilt es, sich im Vorfeld über die Möglichkeiten Gedanken zu machen und sich mit einem Fahrwerkspezialisten zu unterhalten.